请先来听听两个人的故事。

国际象棋冠军

第一个人是电影《王者之旅》的主人公原型。他从6岁开始下国际象棋,13岁获得美国国家大师称号。16岁获得国际大师称号。他不仅自己获得8次个人冠军,还带领自己所在的学校的校队,赢得七次国家团体冠军。他是美国唯一一个赢得全美小学、中学、大学和青少年国际象棋锦标赛冠军的“大满贯”赢家。

太极推手世界冠军

第二个人是一位太极推手世界冠军。他因为不再喜欢自己之前的职业,22岁开始学习太极拳,之后连续21次赢得全美太极冠军及世界冠军。同时他还成为了一名冠军教练,带领美国太极推手团队赢得多项奖牌,并且指导队友获得世界比赛奖牌。

这两个人其实是同一个人,就是《学习之道》的作者乔希·维茨金(Josh Waitzkin)。在截然不同的领域达到巅峰,可能有人的第一反应是乔希是个天才,做什么都能很出色,但他自己并不这么认为。他把自己的成功归因于自己的学习方法。

用他自己的话说:我最擅长的,既不是象棋也不是太极拳,而是学习之道。没人有可以预见未来的水晶球,你也不可能让孩子现在就学会他这一生可能会用到的所有技能。不管未来需要什么样的技能,只要懂得了学习的艺术, 有了出色的学习能力,都可以掌握,甚至成为这个领域的大师。

养成成长型思维方式

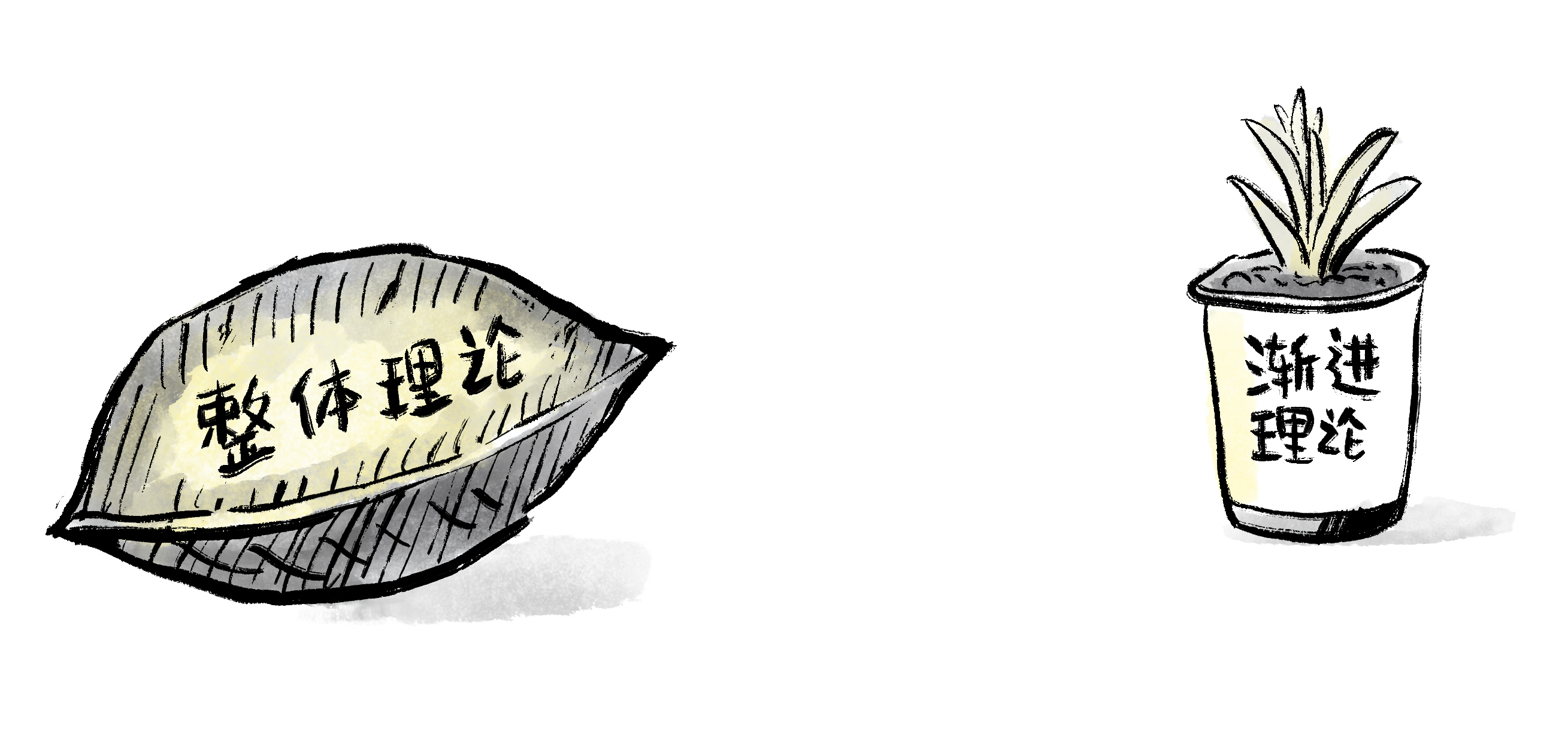

发展心理学的领军人物卡罗尔.德韦克博士(Carol Dweck)描述了两类智力理论——整体理论(Entity Theory)和渐进理论(Incremental Theory)。

“整体理论”即“固定性思维”。这种理论认为人的能力是与生俱来的。考试失败或者比赛失利,意味着自己没有这方面的天赋。所以固定性思维的孩子,害怕失败。为了维护自己的自尊,不愿意面对挑战。

“渐进理论”就是“成长型思维”。这种思维方式认为人的智力和能力是可以不断成长的。他们相信努力,认为“世上无难事,只怕有心人”。拥有成长型思维的人,认为所有的事情都离不开个人努力。遇到挑战时,会不断尝试,坚信自己能够克服困难,最终取得成功。

乔希认为成长型思维是自己学习之道的关键要素之一。

在芝加哥的一所中学,学生们要通过若干测试才能够毕业。如果他们没有通过所有的测试,学校会给他们一个“not yet”的评注。“not yet”的意思是还没有成功,但是它绝不等同于失败。还没有成功表示学生仍然在学习曲线上, 走在通向未来成功的道路上。

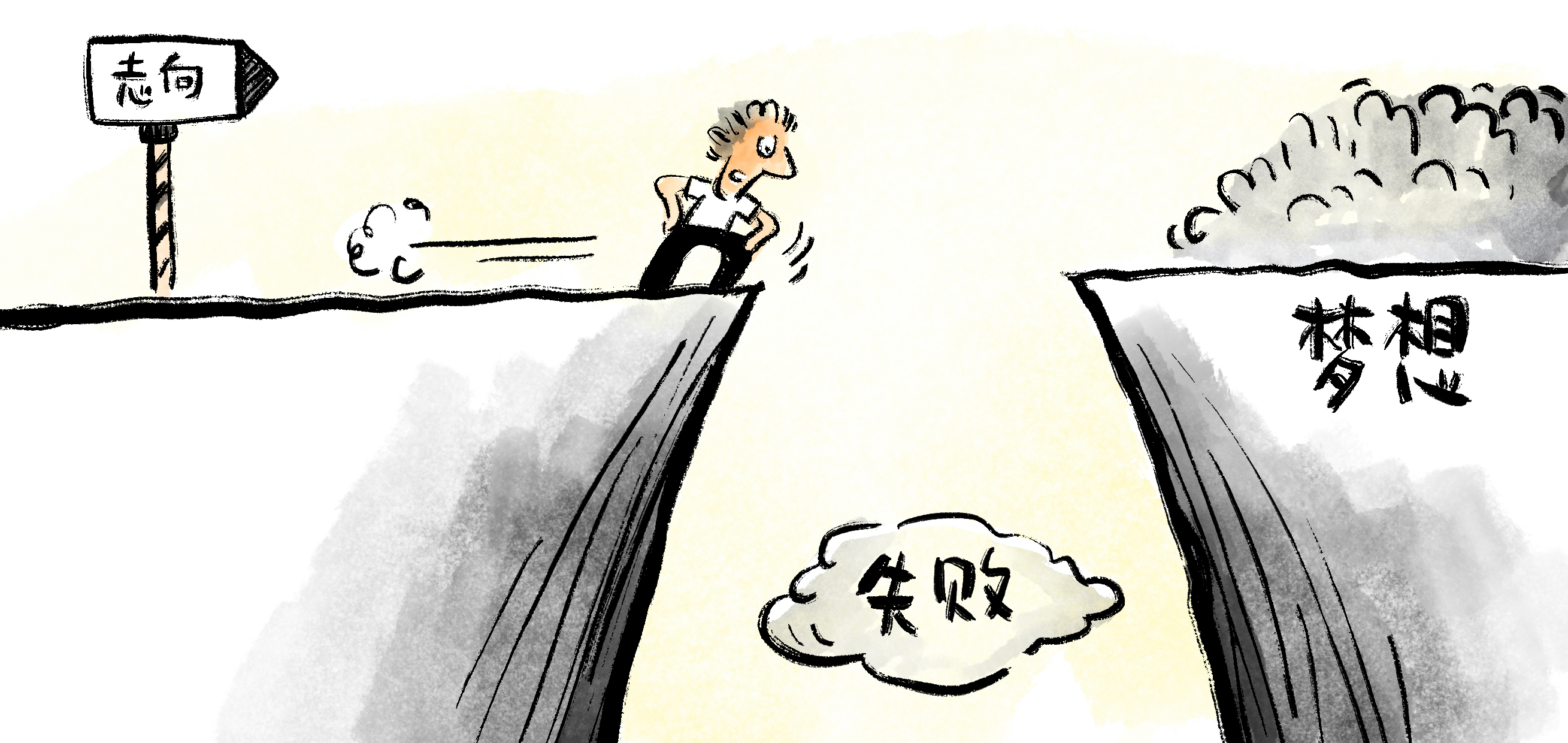

我们培养孩子,绝不希望他们仅仅成为考试机器, 在一次次考试中取得优异的成绩。我们更希望他们心怀梦想,有远大的志向。而梦想,不可能一蹴而就。实现梦想的过程中,必然会遭遇挫折,甚至失败。固定性思维的孩子,会认为失败是对自己的否定。因为担心失败,而拒绝尝试。

因此家长和老师要给孩子创造一个安全的环境,让他们知道,还没有成功不等于失败。只要再努力一些,多尝试几次,找到正确的方法,就一定能够取得成功。在不断努力后取得成功的孩子,会慢慢养成成长型思维方式,对自己更加有信心。不管未来如何千变万化,他们都会充满韧劲、接受挑战!

“慢下来”是为了“快起来”

和一般的老师不同,乔希的老师布鲁斯是一个棋子一个棋子教他下棋的。一开始棋盘上只有一个王, 一个后和一个小兵。等到乔希完全掌握这几个棋子的用法后,布鲁斯老师才会增加新的棋子,让他学习。

这种教学方法,在初期看起来非常慢,似乎也没有立竿见影的效果,但是却让小乔希参透了棋盘上每一个棋子的角色和用法,为他日后成为象棋大师打下了扎实的基础。打好了地基,再盖万丈高楼就不是什么难事。这种慢慢打基础的方法,不仅适用于国际象棋,在任何一个学习领域,都是公认的成功要素。

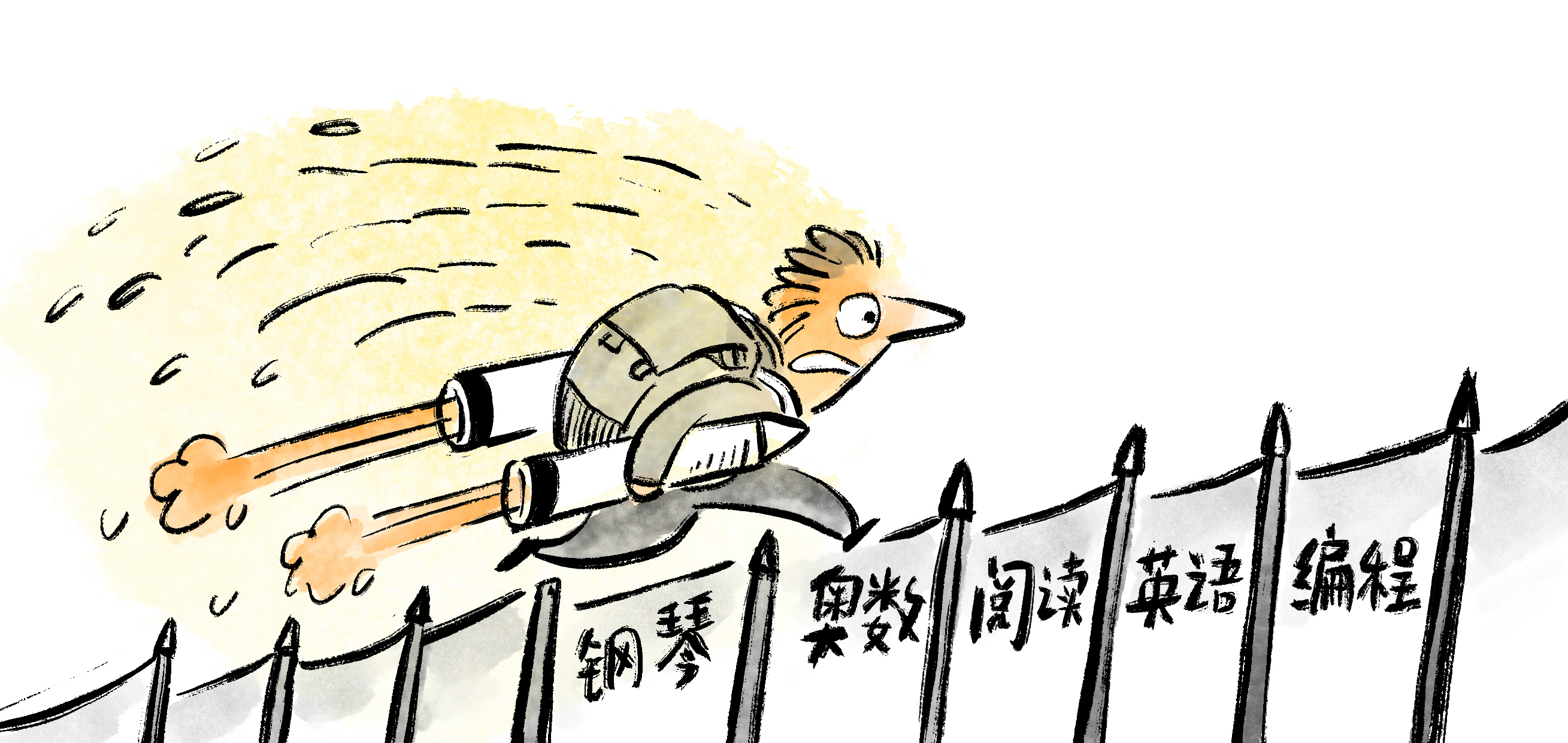

一个孩子,从出生就不断地被催促要“快起来”——幼儿园学小学的知识,小学读初中的内容,初中学高中的课本。这样的现象,已然成为一种新常态。似乎只有不停地超前学,才能在一轮轮淘汰赛中安然胜出。

然而,不断朝前追赶,带来的弊端可能是前面的基础还没有掌握,后面的新内容又增加了上来。万丈高楼似乎转瞬之间就平地而起,然而很快就会发现, 没有扎实的基础,摩天大厦也不过是沙滩上的城堡。

更可怕的是,不断追求进度会导致孩子们丧失对学习的兴趣和热情,最后非但没有“快起来”,反而可能会“停下来”。考上了大学就再也不想学习的情况比比皆是。现在的孩子在未来可能会从事十几种不同的职业, 不管他们现在学习什么内容,终其一生,都需要不断学习新本领。

因此,从小就要给他们提供一个宽松的环境,允许他们“慢下来”。打好基础,不仅能够帮助他们更好地学习现在的知识,更重要的是让他们保持对学习的兴趣和饥渴,成为一个终身学习者。

如何进入学习状态

活在当下的我们不是不用功,只是生活中有趣的事情实在太多,这种情况怎么破?本来只是想稍微放松一下,却一刷手机就是小半天。怎么才能进入心无旁骛的学习状态呢?

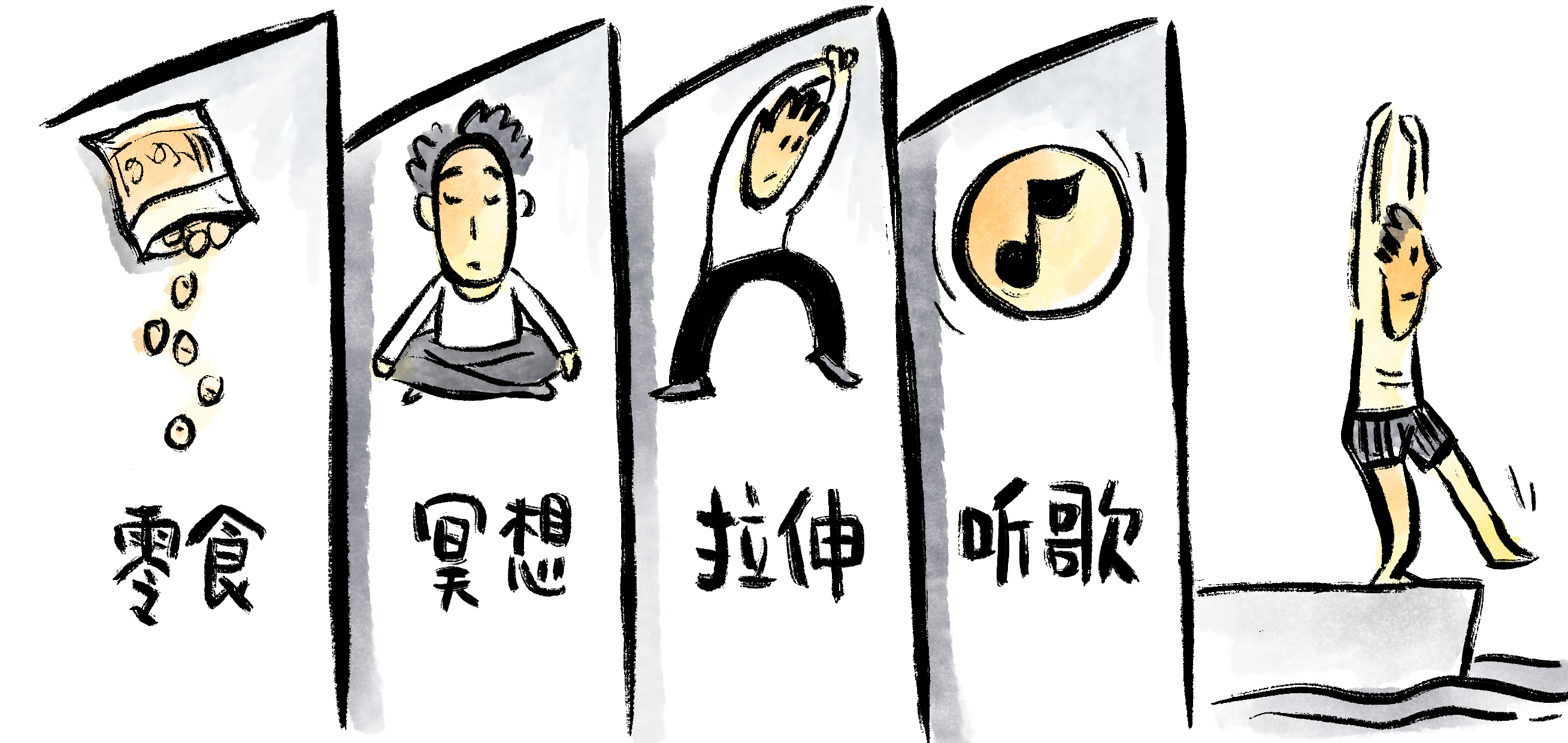

方法一:小仪式

乔希的做法是,打造一套常规“仪式”,帮助自己进入状态。比如你想要养成游泳的习惯,可以制定一套五步走的“仪式”:游泳前吃一点小零食——进行15分钟的呼吸或者冥想练习——做10分钟的拉伸——听—首自己喜欢的歌曲——最后开始游泳。

这样做的好处是可以建立起一种心理联结——完成这一系列动作后,整个人就已经从身心两方面准备好,进入状态了。持续一段时间之后,“仪式”的时间可以大大缩短,形式也可以更加灵活。比如用一顿丰盛的早餐代替零食,把拉伸的时间缩短到一分钟,在上学路上听自己喜欢的音乐等等。

不断地练习和调整之后,这个“仪式”可以缩短到只有几分钟的时间。最终只要你想起仪式中的某一个环节,都能使你进入不受干扰的学习/工作状态。

方法二:化敌为友

乔希在一次重大的比赛中失利,原因是当时他的脑海中不断响起一首乐曲,让他不能专注,最后输掉了比赛。事后乔希反思整个事情的过程,明白不可能让周围的环境来配合自己,而是要适应环境,顺势而为。他把这个方法称为走进“软区域”(soft zone)。

于是他在平时的训练中,会刻意地一边播放音乐, 一边下棋。直到音乐非但不成为一种干扰,反而成为带动他下棋节奏的进行曲。其实在平时的学习工作中,我们也不需要刻意打造极端安静的环境。顺其自然,甚至巧妙地把干扰变成自己学习的助推器,顺势而为,才是上策。

不怕输,才能赢

乔希刚开始参加比赛的时候,一路过关斩将,获奖无数。但是当他开始和成人对抗的时候,却开始品尝到了失败的滋味。面对失败,他并没有一蹶不振,而是仔细分析自己失败的原因。

他发现自己的问题并不是棋艺,而是缺乏成人的专注力。这是因为他当时还是一个儿童,因此不能够在长时间内保持高度专注。一旦意识到问题的症结,乔希就有的放矢进行训练,最终在各个巡回赛中取得成功。

花时间去分析失败的原因,就能最终迎来成功的契机。允许孩子经历失败,可以让他们做好准备,迎接未来生活中可能碰到的困难。但是允许孩子失败,对于家长而言,尤其是一直很优秀的孩子的家长,是很难接受的事情。

家长也有家长的逻辑,如果幼升小失败了,不能进入一个好小学,就会导致不能上一个好初中,可能就不能进入一个好的高中,甚至考不上高中……

这样的想法,在逻辑上叫做滑坡谬误 (slippery slope)。简单来说就是,如果发生A,就一定会发生B,接着一定会导致C。我们不能接受C 这样的结局,所以一定要坚决反对A。家长不能接受孩子的失败,归根结底,是怕他们最终一败涂地。

然而悖论的是,人就是在不断的试错过程中成长起来的。输不起,会让你赢不了!

这个世界,唯一不变的就是变化本身。与其焦虑, 不如沉下心来,让自己和孩子成为终身学习者。在喧闹纷杂的环境中,不断专注学习,在失败中成长, 最终取得成功。

来源:澎湃新闻 漫画:杨仕成

END 2025

配资行业门户,正规股票平台,蚂蚁配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。